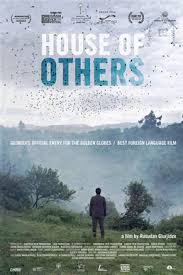

يعتبر الفيلم الجورجي “منزل الآخرين”، للمخرجة الواعدة “روسودان جلوريدزي”، الفائزة بجائزة أفضل فيلم في مسابقة أفلام “شرق غرب” بالدورة الحادية والخمسين من مهرجان كارلوفي فاري، أحد أقوى الأفلام الروائية التي تناولت موضوع الحرب في تلك البقعة من العالم. وقد تناولت عدة أفلام جورجية نفس الموضوع من قبل، أبرزها “ثمار اليوسفي” للمخرج الجورجي “زازا أوروشادزي”، الذي وصل لقائمة الترشيحات النهاية لأفضل فيلم أجنبي في الأوسكار لعام 2014، وإن كان باسم إستونيا. و”منزل الآخرين”، وهو جورجي كرواتي روسي الإنتاج، تم ترشيحه بالفعل ليمثل جورجيا في مسابقة الأوسكار التي ستعلن جوائزها العام القادم.

يعتبر الفيلم الجورجي “منزل الآخرين”، للمخرجة الواعدة “روسودان جلوريدزي”، الفائزة بجائزة أفضل فيلم في مسابقة أفلام “شرق غرب” بالدورة الحادية والخمسين من مهرجان كارلوفي فاري، أحد أقوى الأفلام الروائية التي تناولت موضوع الحرب في تلك البقعة من العالم. وقد تناولت عدة أفلام جورجية نفس الموضوع من قبل، أبرزها “ثمار اليوسفي” للمخرج الجورجي “زازا أوروشادزي”، الذي وصل لقائمة الترشيحات النهاية لأفضل فيلم أجنبي في الأوسكار لعام 2014، وإن كان باسم إستونيا. و”منزل الآخرين”، وهو جورجي كرواتي روسي الإنتاج، تم ترشيحه بالفعل ليمثل جورجيا في مسابقة الأوسكار التي ستعلن جوائزها العام القادم.لا شك أن “منزل الآخرين” يستحق بالفعل الجائزة التي حصل عليها من مهرجان كارلوفي فاري، ويستحق أيضًا تمثيل جورجيا في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، ومن واقع مشاهداتنا حتى هذه اللحظة، نتوقع منافسته القوية من أجل الوصول إلى القائمة القصيرة. أما المفاجئة الحقيقية بالفعل أن الفيلم يفصح وبقوة، إلى جانب عدة أفلام أخرى، عن مدى التقدم الذي وصلت إليه الأفلام المصنوعة في جورجيا. وفي الآن نفسه، مفاجأة أن يخرج مثل هذا العمل الفني البديع من تحت يد مخرجة – في منتصف الأربعينات تقريبًا – هذا هو فيلمها الأول في مسيرتها المهنية، بل ولم يسبق لها حتى العمل في مجال الأفلام التسجيلية، وليس في سجلها الإخراجي أية أفلام تسبقه.

والفيلم المُستلهم من تجارب ذاتية عاشتها المخرجة خلال فترات متباينة من حياتها، تدور أحداثه في تسعينات القرن الماضي، عقب انتهاء الحرب، في قرية بإقليم أبخازيا. وإن كانت الأحداث قد تجنبت تحديد أي زمان أو مكان. في المشاهد الافتتاحية من الفيلم نرى “أستمور” (زوراب ماجالشفيلي) وزجته “ليزا” (أولجا ديخوفيشنايا) وطفليهما، وهم يستقلون سيارة جيب تسير بهم وسط الأوحال والأمطار الشديدة باتجاه قرية نائية، حيث يقوم السائق “جينجر” (ملخاز جوربينادزة) بنقل الأسر التي فقدت منازلها بسبب الحرب إلى حيث القرى النائية التي طرد منها سكانها بعد هزيمتهم، وإرشاد زبائنه إلى المنازل الشاغرة، والتي تبدو صالحة ومناسبة لكل أسرة على حدة. بعد فترة قصيرة يصل بهم إلى منزل كبير، مكون من طابقين ومحاط بحديقة ممتدة عامرة بالمزروعات وسط منطقة جبلية خلابة. ثم يتركهم جينجر على وعد بالعودة كل أسبوع من أجل إمدادهم باحتياجاتهم المعيشية.

يتفقد أفراد الأسرة المنزل، الذي يبدو مهجورًا منذ زمن بعيد، ويبدأون في تنظيف الأثاث وترتيبه وإعادته إلى ما كان عليه، مع تنبيه دائم من الأم بعدم مساس طفليها بأية ملابس أو أدوات أو متعلقات شخصية تخص أصحاب المنزل، الذي يبدو حضورهم طاغيًا وملموسًا أكثر من الأسرة الوافدة. وعبر تلك التفاصيل الدقيقة، وغيرها داخل المنزل، استطاعت المخرجة برهافة بالغة ودون مباشرة أو حوارات زائدة، أن تجعل مثل هذه الأشياء الصغيرة تنطق بالكثير عن أهوال الحروب، وما تخلفه من تشتت ودمار وهجرة وذكريات حزينة. ومع الإيقاع المتمهل لسير الأحداث، نكتشف أن تلك الأسرة مرصودة من جانب أحد المنازل المنتصبة فوق تلة شاهقة على مسافة بعيدة. وهنا تبدأ الأحداث في التعقد والتطور على جميع المستويات، وبالأخص الدرامية والنفسية.

في ذلك المنزل الضخم، نتعرف على ثلاث نساء، أولهما الممثلة الرائعة (سالومى ديموريا) في دور “إيرا” ذات الشخصية الغريبة الأطوار، التي ترتدي طوال الفيلم ملابس عسكرية أقرب للملابس النازية، وملامحها وتصرفاتها وشخصيتها ذات ذكورية طاغية، وهي كارهة للرجال وربما للبشر عامة، ودائمة التحرك والمسدس أو البندقية في يدها، وهي بارعة في إطلاق النار. تسكن مع إيرا شقيقتها الأرملة، والتي هي على النقيض منها تمامًا، وتدعى “أزيدا” (لا زوخيتاشفيلي)، وهي ممثلة جيدة. وأخيرًا ابنة أزيدا المراهقة “ناتا” (كاترين ياباريدزي)، التي تدب فيها الحياة مع وصول جيرانها الغرباء، فتعقد خلسة صداقة طفولية بريئة مع “ليو” ابن جارهما، رغم فارق السن بينهما.

كان من الطبيعي والمنطقي أنه مع وصول تلك الأسرة وبسبب الجوار ووجودهما بتلك المنطقة بمفردهما أن تدب أواصر الصداقة بين أفراد الأسرتين، لكن ما يحدث هو العكس، إذ يزداد ويتعمق الشعور بالغربة وعدم الانسجام بينهما. فمنزل الفتيات تشعر فيه بالكآبة وكأن من يسكنونه مجرد دمى أو أشباح بشر، في حين نجد الأسرة الأخرى تنبض بالحياة والحب، وإن كانت صعوبة التأقلم تنغص عليها معيشتها. وخاصة ليزا التي تعلن في استسلام مرير، وبنبرة تشي بكونها مجرد مُحتلة، أن هذا صار بيتها، نظرًا لأنه لم يعد لديها سواه. جميع الشخصيات تشعر بفداحة آثار الحرب عليها، وبالرغم من أنهم ينتمون للجانب المنتصر، لكن يبدوا عليهم روح الانهزام والاستسلام وعدم التأقلم. ونلاحظ دائمًا الحضور القوي والمؤثر للطرف الآخر المنهزم غير الموجود. فقط الاستثناء الوحيد السوي نلاحظه على الطفلين، وفي العلاقة بينهما.

لذا، وفي نهاية الأمر، تضطر الأسرة الوافدة، وفي استجابة من جانب أستمور لزوجته ليزا، التي لم تشعر منذ البداية بأنها في المكان المناسب، وبسبب تلك العلاقة الغامضة والمخيفة بينه وبين إيرا، التي تجمع بين الكراهية والرغبة، تضطر الأسرة إلى هجر المنزل، والعودة من حيث أتت. الأمر الذي يترك صدمة بالغة لدى الفتاة ناتا وصديقها الصغير ليو، واللذين لا يدريان الكثير عن الحرب وذكرياتها وآلامها، واللذين صنعا بعلاقتهما عبر الفيلم ذكريات بكر، بريئة، مُسالمة، مُرحة، لا مكان فيها للماضي وتبعاته، ولا للشعور بسطوة كون المرء محتلا لممتلكات غيره.

من بين الأمور العديدة التي يلامسها الفيلم، خارج نطاق الشخصيات الرئيسية المرسومة جيدًا، والتي نستطيع أن نصفها بأنها، في ذاك المكان، تسكن عالمي الأحياء والموتى معًا، يلامس الفيلم علاقة الإنسان بالمكان، وخاصة المنازل وسكانها، ومن عاشوا وسيعيشون بها، وعلاقة الهجر والوحدة والتشرد. كذلك، الماضي القريب وتبعاته الآنية سواء على المكان أو البشر، والتي رأينا إنعكاسها في الفيلم مع استحالة عودة الأسر إلى حياتها الطبيعية، في مكان غير مكانها، رغم المحاولات المبذولة. وفوق كل هذا، وعلى نحو شاعري، اقتراف فعل السطو أو السرقة، ليس بمعناه المادي المباشر المتمثل في احتلال المنازل أو شغلها، وإنما سرقة حيوات البشر وأرواحهم واحتلالها والشعور بالذنب، إن جاز التعبير.

إلى جانب قصة الفيلم اللافتة والجذابة، والمعالجة الدرامية من جانب كاتب السيناريو المتمكن “داتو شوبنيشفيلي”، وأداء الشخصيات، وبالطبع اختيار الملابس المناسبة لكل شخصية، والجاذبة للبصر على نحو ملحوظ، نجدنا أمام الكثير من التيمات الأخرى الشديدة الفنية التي تميز هذا الفيلم، الذي يستمد قوته بالأساس من ثرائه البصري الخلاب، وتكوين كادراته الرائعة التي أسهمت الإضاءة الطبيعية الواقعية وحتى الاصطناعية غير الواقعية في أن يخرج تصميم وتنفيذ العديد من اللقطات وكأنها لوحات تشكيلية بالفعل، وقد آثرت المخرجة أن تأتي كلها وقد غلب عليها اللونين البني والرمادي مع توظيف التدرجات اللونية بينهما، الأمر الذي أكسب الفيلم صورة بصرية بديعة يصعب نسيانها، وتتقاطع دون شك مع أفلام العديد من المخرجين الكبار المتميزين، والكثير من الأفلام الخالدة بصريًا في تاريخ السينما.

يقف وراء تلك الصورة التي نشاهدها في الفيلم اختيار مدروس بالفعل للمناظر والديكورات والاكسسوارات، واختيار مصور على قدر بالغ من الاحترافية والفنية وهو الإسباني “جوركا جوميز أندرو”، الذي أبدع بالفعل في صنع الكثير من الكادرات البصرية الخلابة حقًا، وكذلك العديد من اللقطات التأملية الطويلة الناجمة عن حركة الكاميرا المتمهلة، وكذلك توظيف اللقطات البعيدة والمرتفعة على خير وجه لإنطاق الطبيعة، وإظهار مدى انعزالية المكان والمنازل. إن جمال الفيلم ينبع بداية من الحالة النفسية التي تتسلل إليك ببطء مع توالي الأحداث، دونما أدنى افتعال أو زيف أو تضخيم للأمور وتحميلها أكثر من حجمها، ولا ينتهي مع جماليات الكادرات وتوظيفها البصري الصحيح في كل مشهد، وعلى نحو بديع للغاية، والذي جعل الجمادات تنطق لفرط جمال التصوير وحسن التوظيف، وذلك سواء على مستوى التصوير الخارجي حيث الطبيعة أو الداخلي حيث المنازل. وكل هذا بالطبع يُحسب للمخرجة الواعدة وبقوة دون أدنى شك، “روسودان جلوريدزي”، التي أبدعت بالفعل في أول أعمالها، وقدمت باقتدار مثل هذا المستوى الجمالي والفني اللافت.