جلال الدين الرومي والتصوُّف

مرجع هام لفهم رموز مولانا الرومي وإشاراته

أحمـد الحسـين[1]

صدرت الترجمة الإنكليزية لهذا الكتاب القيِّم من كتب المستشرقة الفرنسية القديرة إيڤا دو ڤيتراي مئيروڤتش سنة 1987، ثم قام لترجمته من الإنكليزية إلى العربية د. عيسى علي العاكوب[2].

غلاف الطبعة الفرنسية الأصلية من الكتاب.

ويتألف الكتاب، في طبعته العربية، من مقدمة للمترجم، ومدخل للمؤلِّفة، وأربعة مباحث أساسية، هي على التوالي:

– الشيخ وحياته وطريقته وآثاره؛

– الطريق الروحي أو التصوف عند جلال الدين الرومي؛

– التعليم الصوفي؛ و

– حضور التصوف؛

بالإضافة إلى ثبت بالمراجع وبعض الصور والرسوم الإيضاحية.

أولاً: الشيخ: حياته، طريقته، آثاره[3]

في عصر كان يمور بالاضطرابات والصراعات الداخلية والخارجية، ولد جلال الدين الرومي؛ وكانت ولادته سنة 1207 م في مدينة بلخ التي نُسِبَ إليها كبارُ العلماء والفلاسفة والفقهاء، كالفردوسي وابن سينا والغزالي. وقد غادرها أبوه بهاء الدين وَلَد، الملقب بـ”سلطان العلماء” – وهو صوفي وعالم دين – سنة 1219 م هربًا من الغزو المغولي القادم من الشرق الذي دمَّر المدينة بعد عام وأتى عليها.

توجَّه بهاء الدين إلى مكة لأداء فريضة الحج. وفي نيسابور، التقى الشاعر الصوفي المشهور فريد الدين العطار النيسابوري، الذي أهدى إلى جلال الدين الرومي كتابه أسرار نامه. ولقد ظل الرومي معجبًا بالشاعر الصوفي طوال عمره، وكان يردِّد القول:

لقد اجتاز العطار مدن الحبِّ السبع، بينما لا أزال أنا في الزاوية من دهليز ضيق.

بعد العودة من مكة، استقرت عائلة الرومي في أرْزَنْجان، وهي مدينة في أرمينيا، احتلِّها علاء الدين كَيْقُباذ السلجوقي، ومنها دعا بهاء الدين وَلَد، والد جلال الدين، إلى قونية. ولما وصل إليها استقبله بالتبجيل والاحترام ورحَّب به وابتنى له مدرسة في وسط البلدة. وكان بهاء الدين رفض عرض كيقباذ بأن يقيم معه في قصره.

كان جلال الدين يُدعى عادة بـ”خُداوندكار”، ومعناه “مولانا” أو “شيخنا”، أطلق عليه ذلك اللقب والدُه بهاء الدين مذ كان صغيرًا، وبذلك كان ابنه سلطان وَلَد يخاطبه، وبهذا اللقب عُرِفَ بتركيا وفي أصقاع العالم الإسلامي كافة. أما “الرومي” فهي نسبة إلى إقامته في الأناضول، فيقال: مولانا جلال الدين الرومي. ويُروى أن جلال الدين تزوج من ابنة خوجه شريف الدين لالا السمرقندي سنة 623 ه/1226 م، فأنجب منها سلطان وَلَد وعلاء الدين جلبي. وبعد وفاة بهاء الدين وَلَد سنة 1231 م في قونية، حلَّ ابنُه جلال الدين الرومي مكانه في منزلته العلمية والدينية وهو آنذاك ابن أربع وعشرين سنة.

تتلمذ الرومي على يد برهان الدين محقِّق الترمذي، ثم توجَّه إلى حلب للدراسة، ومنها انتقل إلى دمشق، وكان الشيخ محيي الدين بن عربي يمضي بها السنوات الأخيرة من عمره. ويُروى أن ابن عربي رأى الرومي من قبلُ يمشي خلف والده بهاء الدين، فقال: “يا سبحان الله! بحر يمشي خلف بحيرة!”

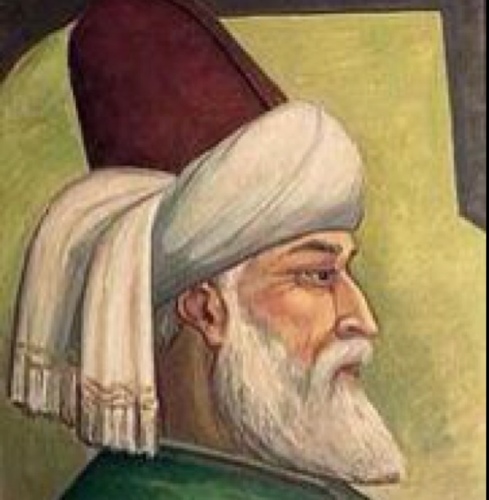

مولانا جلال الدين الرومي كما تخيَّله رسام حديث.

عاد جلال الدين إلى قونية، فاستقرَّ في مدرسته وتولَّى فيها تعليم الشريعة ومبادئ الدين والتوجيه الروحي، حتى عرض له حادثٌ غيَّر مجرى حياته وجعله صوفيًّا محترقًا بالمحبة الإلهية، كما عبَّر عن حاله بالقول:

كنت نيئًا، ثم أُنضجتُ، والآن أنا محترق.

ترجع بداية ذلك عندما التقى جلال الدين الرومي بشمس الدين التبريزي، الدرويش الجوال، الذي وصل قونية سنة 1244 م وأقام في أحد خاناتها منقطعًا إلى نفسه. وذات يوم، تعرَّض شمس لموكب الرومي ومريديه، وجرت بينهما محاورة قصيرة أغمي بعدها على “مولانا”! وعندما استعاد وعيه، اصطحب شمسًا إلى المدرسة، وهنالك اعتزلا الناس في خلوة مدة أربعين يومًا، صار بعدها شمس الأستاذ الروحي للرومي، الذي ظل يحتفظ لأستاذه طوال حياته بحبٍّ وعرفان للجميل لا حدود لهما. وبلغ من تأثير “شمس تبريز” أنه استحوذ على روح الرومي ومشاعره ولم يعد يصبر عنه، مما دفع مريديه، كما أُشيع، إلى اغتياله سنة 1247 م.

وبعد اختفاء شمس، أنشأ الرومي الحفل الموسيقي الروحي المعروف بـ”السماع”، ثم نَظَم في ذكرى شيخه وأستاذه الروحي مجموعة من الأناشيد حملت اسمه: ديوان شمس تبريزي، وهي مجموعة أناشيد وقصائد تمثل الحب والأسى، وإنْ كانت في جوهرها تنشد الحب الإلهي المقدس.

بعد ذلك اصطفى الرومي، صديقًا وشيخًا لمريديه، صلاح الدين زركوب، وكان هو الآخر مريدًا لبرهان الدين محقِّق الترمذي. وكان صلاح الدين صانعًا بسيطًا، يرتزق من الزخرفة والطلاء بالذهب (“زَرْكُوب”)، ولكنه كان ضالعًا بـ”العلم الحقيقي الذي هو العلم بأمور الله”. ولقد أثار ذلك غيرة مريدي الرومي، الذين فكروا بالتخلص من صلاح الدين؛ لكنه ما لبث أن توفي سنة 1258 م. بعدها اختار الرومي حسام الدين جلبي أستاذًا لمريديه، وأضفى عليه قدرًا عظيمًا من الاحترام والتبجيل. وقد اقترح حسام الدين أن يؤلِّف الرومي رسالة شعرية تتضمن آراءه وتعاليمه، فأجابه إلى طلبه وبدأ بنظم المثنوي، فكان الرومي يرتجل وحسام الدين يكتب الأبيات وينشدها. وقد استمر ذلك إلى أن وافت المنية الرومي سنة 672 ه/1273 م.

مقام جلال الدين الرومي في قونية، الأناضول.

ضريح جلال الدين الرومي في المقام.

طريقة “الدراويش الدوَّارين” (المولوية):

أسَّس جلال الدين الرومي في تركيا الطريقة المولوية، ونظَّمها بعد وفاته ابنُه الأكبر سلطان وَلَد. ومن سماتها وخصائصها التي عُرفَتْ بها الرقص المعروف أو السماع، الذي أعطى الأعضاء اسم “الدراويش الدوَّارين” الذي عُرِفوا به في الغرب.

كانت قونية المقر الأول للطريقة، ومنها انبثقت التكايا التي هي بمثابة فروع للمركز؛ وصار السلاطين والأمراء هم الذين يبنون التكايا منذ القرن العاشر الهجري. وفي عهد السلطان سليم الثالث، شهدت الطريقة أوج مجدها وانتشارها. ولم تكن المولوية تميِّز بين الأديان والمذاهب، بل ترفض التعصب وتنبذه. وكان أعضاؤها ينطلقون في جماعات إلى القرى لإسعاف الفقراء وإقامة حفلات السماع التي تعزِّي القلوب الحزينة.

ولم تكن الطريقة في بداية حياة الرومي مركزية تمامًا: فهنالك المقر في قونية، وله فروع من التكايا في المناطق الأخرى. وكانت بطانة الرومي تتألف من الفنانين والحرفيين والصنَّاع المهرة الذين كانوا يقومون بالأعمال كلِّها. وبدءًا من القرن العاشر الهجري (السادس عشر للميلاد)، تغيرت الطريقة، فأصبح التنظيم مركزيًّا، وتولَّت الأوقافُ تنظيمَه والإشرافَ عليه وضبطَ الهبات والأعطيات المقدَّمة له، مما أفقده طابعه الشعبي، فصار أرستقراطيًّا، يبتعد شيئًا فشيئًا عن روح مؤسِّسه. ويبدو أن خوف السلاطين العثمانيين من مواقف بعض الفِرَق الصوفية جعلهم يدعمون المولوية في مواجهة الحركات والفِرَق الأخرى. ومن هنا أصبحت المولوية في القرن الثامن عشر جزءًا من مؤسَّسات الدولة العثمانية.

وفي سنة 1925، قمع مصطفى كمال (أتاتورك) كلَّ الطرق الصوفية في تركيا، فأصبحت تكية حلب مركزًا للتكايا الأخرى بعد قونية. ثم استولت الأوقاف التركية على ممتلكاتها، وتحولت أكثر التكايا إلى متاحف. ومع ذلك، مازالت هنالك مراكز مولوية في مصر وقبرص وليبيا وغيرها.

تأثير الطريقة المولوية:

انتشر تأثير الطريقة المولوية في رقعة شاسعة من الأرض، تمتد ما بين أذربيجان إلى ڤيينا. ومع انتشار التكايا، انتشر المثنوي وأصبح له شعراؤه المنشدون العظام، ومنهم: إبراهيم بك، سلطان ديواني، أرزي، ديدي، شيخ غالب، وسواهم. كما انتشرت الموسيقى المولوية ورقص السماع، وأثَّرت التقاليد الفنية للطريقة في فنَّي الرسم والخط.

دراويش يؤدون السماع في قونية…

… ودراويش يؤدونه في تكية الطريقة باسطنبول.

ويُعَد السماع، أو الرقص الكوني للدراويش الدوَّارين، من أشهر فنون الطريقة المولوية. وهو طقس له رمزيته: فالثياب البيض التي يرتديها الراقصون ترمز إلى الكفن؛ والمعاطف السود ترمز إلى القبر؛ وقلنسوة اللباد ترمز إلى شاهدة القبر؛ والبساط الأحمر يرمز إلى لون الشمس الغاربة؛ والدورات الثلاث حول باحة الرقص ترمز إلى الأشواط الثلاثة في التقرب إلى الله، وهي: طريق العلم والطريق إلى الرؤية والطريق إلى الوصال؛ وسقوط المعاطف السود يعني الخلاص والتطهر من الدنيا؛ وتذكِّر الطبول بالنفخ في الصُّور يوم القيامة؛ ودائرة الراقصين تُقسَم على نصفَي دائرة، يمثل أحدهما قوس النزول أو انغماس الروح في المادة، ويمثل الآخر قوس الصعود أي صعود الروح إلى بارئها؛ ويمثل دوران الشيخ حول مركز الدائرة الشمس وشعاعها؛ أما حركة الدراويش حول الباحة فتمثل القانون الكوني ودوران الكواكب حول الشمس وحول مركزها.

وفاة الرومي وآثاره:

توفي جلال الدين الرومي سنة 1273 م، تاركًا ديوان شعر ضخمًا يضم نحوًا من خمسة وأربعين ألف بيت، مقسَّم على ستة أجزاء. وقد جاء اسمه “المثنوي” من الوزن العروضي الخاص المستعمَل في نظمه، ويتألف من أبيات مفردة مقسمة على شطرين مقفَّيين، ينطوي كلٌّ منهما على عشرة مقاطع. ومضمون المثنوي حكايات وأحاديث نبوية وأساطير وموضوعات من التراث الشعبي ومقتبسات قرآنية، وهو ملحمة صوفية[4].

كما ترك الرومي ديوان شعر بعنوان شمس تبريزي[5]. وله كتاب نثري عنوانه فيه ما فيه[6]، يتألف من أحاديثه التي دوَّنها ابنُه الأكبر سلطان وَلَد؛ وهو على قدر كبير من الأهمية لفهم فكر الرومي والتصوف عمومًا. ومن مؤلَّفاته الأخرى: المجالس السبعة[7]، وهو مجموعة من النبوءات الشهيرة. وله كذلك خوابنامه، وهو كتيب في تفسير الرؤيا، بالإضافة إلى رسائل الرومي التي تكشف عن حياته الخاصة والمرحلة التي عاش فيها.

ثانيًا: الطريق الروحي – التصوُّف

يقول سنائي:

إذا سألتني، يا أخي، ما علامات الطريق، فسأجيبك بوضوح لا لبس فيه: الطريق أن تنظر إلى الحق وتُزهِقَ الباطل. ولا يكون التصوف حقيقيًّا ما لم يحقَّق بطريقتين: التزام الشرع والبحث عن المعنى الباطني. فالشريعة تختص بالشعائر والأعمال التعبدية، بينما تتعلق الحقيقة بالرؤية الباطنية للعظمة الإلهية؛ وتوجد الشريعة من أجل عبادة الله، بينما توجد الحقيقة من أجل التفكر فيه؛ وتوجد الشريعة لكي نطيع أوامره، بينما تجعلنا الحقيقة نفهم أوامره.

وقد أكد الرومي في مثنوياته التلازم الوثيق بين الشريعة والحقيقة، فقال:

الشرع مثل قنديل يضيء الطريق. فإذا كنت لا تحمل القنديل لا تستطيع أن تمشي. وعندما تتقدم في الطريق تكون رحلتك هي الطريقة، وعندما تكون قد وصلت إلى الهدف تكون قد بلغت الحقيقة.

وفي عبارة أخرى،

تشبه الشريعة تعلُّم الكيمياء من أستاذ أو كتاب، وتُشبه الطريقة استخدام منتجات الكيمياء أو فَرْك النحاس بالحجر الكيميائي، وتشبه الحقيقة تحول النحاس فعليًّا إلى ذهب. والشريعة تمثل الطريق الواسع المُعَدَّ للناس جميعًا، في حين أن الطريقة مسلك ضيق من نصيب العدد القليل من أولئك الذين يريدون تحقيق مرتبتهم الكاملة بوصفهم أناسًا كُمَّلاً.

ولما كانت طبائع الأفراد والشخصيات وقدراتهم الروحية متباينة، فإنه يمكن القول بأن هنالك طرقًا فردية بقدر ما أن هنالك أفرادًا يبحثون عن الله (“الطرق إلى الله كنفوس بني آدم”). ومن هذا المنطلق، لا يستطيع المتصوفة تقديم تفسير عقلاني للطريقة، لأن المعرفة التي ينشدونها يتم بلوغها والتوصل إليها فقط بفضل من الله وبمساعدة التعاليم الروحية وتوجيهات شيخ الطريقة.

لهذه الأسباب مجتمعة، ليس ثمة إجماع على تعريف التصوف. فقد يعود معنى التصوف إلى “الصوف” أو “الصفاء” أو إلى “أهل الصُّفَة” من أصحاب النبي. ومع ذلك فثمة تعريفات مختلفة تشرح التصوف وتعرِّف به، ومن ذلك ما قاله ذو النون: “الصوفي هو مَن إذا تكلَّم نبعَ كلامُه من حقيقة وجوده.” وقال أبو الحسن النوري: “الصوفي هو مَن لا يملك شيئًا ولا يملكه شيء.” كما قال النيسابوري: “التصوف أن لا يهتم الإنسان بظاهره وباطنه، بل ينظر إلى كلِّ شيء على أنه لله.”

الدربة على الطريق:

إن بداية الطريق، كما يذكر جلال الدين الرومي، تقتضي تغييرًا في الإدراك، وتحولاً في المعرفة، ودأبًا في السؤال. والبحث الذي يهدف إلى إغناء التجربة الروحية للصوفي وعروج الروح إلى ربِّها في رحلة إسراء يتطلب من السالك محاولة تسلُّق سُلم مراتب الوجود الكوني، حيث يخاطب الإنسانُ نفسَه فيقول:

في اللحظة التي دخلتَ هذا العالم

وُضِعَ أمامك سلمٌ ليمكِّنك من النجاة.

في الأول كنت جمادًا، ثم صرت نباتًا،

ثم بعدئذٍ صرت حيوانًا: كيف يمكن لك أن تتجاهله؟

ثم جُعِلتَ إنسانًا موهوبًا معرفةً وعقلاً وإيمانًا.

انظر إلى هذا الجسد المصنوع من التراب، أيَّ كمالٍ اكتسب،

وعندما تتجاوز شرط البشرية، لا شكَّ في أنك ستغدو ملاكًا.

بعدئذٍ ستنتهي من هذه الأرض، وإقامتك ستكون في السماء.

يتبيَّن مما سبق أن السير على طريق الصوفية يتطلب لدى المولوية إعدادًا خاصًّا، يخضع المبتدئ بموجبه لتدريب روحي يستمر ثلاث سنوات. فإنِ استجاب لكلِّ ما يطلب منه شيخُه قُبِلَ في الطريقة وأصبح واحدًا من أعضائها. ويقوم المبتدئ في السنة الأولى بخدمة الناس، وفي الثانية بخدمة الحق، وفي الثالثة بمراقبة قلبه: ولا يستطيع المريد المبتدئ خدمة الناس إلا إذا نظر إليهم على أنهم أسياد وخير منه ورأى واجبًا عليه خدمتهم جميعًا؛ ولا يستطيع خدمة الحق إلا إذا تخلَّى عن كلِّ غرض ذاتي، سواء كان من أجل هذه الحياة الحاضرة أو الحياة الآجلة، أي التأكيد على أنه إنما يعبد الله حبًّا بالله فقط؛ وليس في مقدوره أن يحرس قلبه إلا عندما يستجمع أفكاره ويتخلَّى عن كلِّ شاغل، بحيث يبقى في حديث ودي مع الله في قلبه، مواجِهًا هجمات الغفلة. فإن بلغ المبتدئ تلك المؤهلات يستطيع ارتداء المرقَّعة على أنه متصوف حقيقي، وليس مقلِّدًا.

تجربة الطريق:

وخلال رحلة المريد إلى التحقُّق الروحي وبلوغ الفضائل التي لا بدَّ من تمثُّلها ونوالها، يجب عليه أن يخضع لتهذيب الطريقة في التواضع والمحبة والإخلاص: ينشأ التواضع عن إدراك الوحدانية: فالله وحده كائن، وكل شيء سواه تابع له أو خاضع؛ وإذا كان التواضع يعني موت شيء ما في النفس أو انقباضها، فإن المحبة الروحية انبساط يأذن للإنسان أن يحقق الوحدة مع الناس جميعًا؛ ويُعَد الإخلاص أو الصدق قمة الفضيلتين الأخريين ويُبنى عليهما، وهو يعني رؤية الأشياء على طبيعتها الحقيقية. والفضائل الروحية تماثل الأحوال، وتتصف بالسرعة والزوال؛ أما المقامات فهي منازل دائمة. والأحوال مواهب، أما المقامات فهي اكتساب. وعلى هذا النحو، يرى السالك أحواله تتغير وتصير أسهل عليه. ومن أجل كلِّ مقام يتحمَّله حبًّا بالله راجيًا فضله، سيُجازى صلاحًا وإحسانًا وقبولاً.

ذكر الله:

يُعَد الذكرُ المنهج الرئيسي للتصوف. وأسُّه دعاء لا يتوقف، عدا الصلوات المفروضة. وقد ذكر الرومي في المثنوي:

إن المريد في الطريق ينبغي له أن يدعو الله في الخلوة حتى يصير كيانه كلُّه صلاة. فالذكر هو المحور الأساسي للتصوف، والدعاء في جوهره ذكر الله. قال تعالى: “فاذكروني أذكركم” [البقرة 152]، وقال سبحانه: “ألا بذكر الله تطمئن القلوب” [الرعد 28].

وبحسب درجة المريد يكون الذكر. وقد يكون فرديًّا، كما يكون جماعيًّا، حيث يجلس الدراويش حول شيخهم، ويبدؤون الذكر بتلاوة القرآن؛ ثم تُلقى بعضُ القصائد الصوفية، ويُعزَف بالناي، ويتم الترنُّم ببعض أسماء الله الحسنى؛ ثم يأخذ الحالُ بعضَ المتصوفة، فيبدأ الرقص أو السماع. وتؤدي الموسيقى دورًا هامًّا في التأثير وبلوغ تلك الحال.

الحب ونهاية الطريق:

على أن كلَّ شيء في الصوفية يقوم على الحب ويُبنى عليه. يقول جلال الدين الرومي:

الحب هو ذاك اللهب الذي عندما يتأجج يحرق كلَّ شيء، ولا يبقى ثمة إلا الله.

ويضيف العطار: “للحب ثلاثة طرق: النار والدمع والدم.” ويقول صوفي آخر: “سبب الخلق الجمال، وأول الخلق الحب.” والحب عند الصوفية يمثل روح الكون. وعلَّة الحب توق الإنسان إلى العودة إلى منبع وجوده. والموسيقى والرقص ودوران النجوم وحركة الذرات وصعود الحياة على سلَّم الوجود، من جماد إلى نبات، ومن حيوان إلى إنسان وملاك وما بعده، – كل ذلك مبعثه الحب، الذي هو سبيل إلى اكتشاف الأسرار. والروح الذي أُبعِدَ عن حقيقته الجوهرية يحنُّ إلى اللقاء الذي سيُظهِر له أن العاشق والمعشوق شيء واحد. يقول الرومي:

جاء الحب: هو مثل الدم في عروقي وفي لحمي،

وقد أفناني، وملأني بالمعشوق،

والمعشوق تخلَّل كلَّ خلية في جسدي،

ومنِّي لم يبقَ سوى اسم، وكل شيء آخر هو هو.

إن طريق الحب في الصوفية يؤدي إلى بلوغ السالك مرحلة الإنسان الكامل أو الإنسان الكلِّي، الذي هو قلب الكون والذي يكون، بتخلِّيه عن الوجود الجسدي، قادرًا على أن يكتشف في نفسه ذلك “الكنز المخفي”، بحسب الحديث القدسي، الذي يبحث عنه الإنسان في مكان آخر عبثًا، بينما هو في داخله.

ثالثًا: التعلُّم بالسؤال

سبقت الإشارة إلى أن الصوفية لم يُقدِّموا نظرية عقلانية للتصوف. في ضوء ذلك، لم يقدم الرومي نظرية ميتافيزيقية، بل قدَّم منظورًا وسبيلاً للنجاة. وكان يعي أن مسؤوليته هي إنقاذ النفوس من التيه، إذ يقول:

إنْ سمحنا لأنفسنا بأن تخلد إلى الراحة، فمَن سيأتي بالعلاج لهؤلاء النيام البائسين؟

ومن هنا كان يلحُّ على اصطحاب المرشد في الرحلة الروحية، إذ يقول:

اخترْ لك شيخًا، لأنه من دون الشيخ تكون الرحلة حافلة بالمحن والمخاوف والأخطار، ومن دون مرافق ستضيع في طريق كنت قد سلكته من قبل. لا تسافر وحدك في الطريق.

وفي التصوف يكون الرباط بين الشيخ والمريد أساسيًّا، ترسِّخه بيعة بين إرادتين حرتين. والشيخ الحقيقي يعمل كلَّ ما بوسعه في سبيل مساعدة هذه النفوس “النائمة” على اكتشاف الحق المكنون في أعماقها. وفي نهاية التأهيل الذي يقوم به الشيخ، تبدأ عين الباطن بالكشف، الذي يُعَد المعرفة الحقيقية الوحيدة. وإلى هذه الغاية تتوجه الطرق كلُّها.

مناهج التعليم:

الرومي بـ”الإنسان الصغير” أو “الفقير” أو “الروح السامي”، الذي هو حقيقته العميقة. ولا شكَّ أن التناغم الروحي، وتعلُّق الشخص بالشخص بين الشيخ والمريد، ورمزية الحكاياتِ الأخلاقيةِ المغزى التي تكشف عن البُعد بين الإشارة المدرَكة والحقيقة المدلول عليها، والجدل الذي يستكشف به الطالبُ نفسَه، والأسئلة والإجابات والحقائق التي اعتقد أنه قد جهلها، – هذه جميعًا بعض من هذه المناهج أو الطرق.لتحقيق ذلك يستعمل شيوخ التصوف وسائل كثيرة لتهيئة المريد لكي “يصير على ما هو عليه” ولمساعدته على ولادة “الروح الكامن في نفسه الباطنة”. وهو ما سماه جلال الدين

أما السماع فهو طقس ديني، يبعث في المؤدي حالاً يكون قادرًا فيه على “سماع” ذلك النداء المرسَل منذ زمن بعيد خارج الزمان، مذكِّرًا بعالم الألحان الأزلية. والمنطلق في ذلك هو أن نفترض أن المريدين يتمتعون بقدرات متباينة، مما يستلزم أن يتمثل عمل الشيخ في التكيف مع قابلياتهم وطاقاتهم الذاتية.

التعليم بالرمز:

وفي هذا المنحى، على الشيخ أن يضع نفسه في مستوى المريد ليساعده على الظفر بالمعرفة. وعند جلال الدين، تتباين درجات النفوس تبعًا لمقدار ما “تتذكر”، ذاك لأنها وُجِدَتْ قبل حياتها الأرضية. وترتبط روحية الرقص الديني بذلك التذكر. قال مولانا:

عندما يعرف روحُك روحي معرفةً تامة، فإن كلا الروحين يتذكر أنهما كانا روحًا واحدًا في الماضي. والنفس التي تسبِّح الله في هذه الدنيا تفعل ذلك لأنها قد فعلته إبَّان وجودها الأول، وبفعلها ذلك، تذكِّر النفوس الأخرى بيوم اللقاء الأول.

وعلى الشيخ أن يغذِّي مريده بلبَن المعرفة، إلى أن يصير في مقدور المريد الاستغناء عنه. ولعل التعليم بالرمز والصور والإيحاءات أحد وسائل الشيوخ في تدريب المريد وتوجيه مسيرة السالك الذي يجيب داعي الله نحو التدرج والانتقال من الوهمي إلى الحقيقي، من المرئي إلى غير المرئي، ومن الإشارة إلى المدلول.

وفي ذلك يؤكد الصوفية أن قراءة القرآن وتلاوته تمنح المسلم النقي مصدرًا للروحانية متجددًا على الدوام. وإذ ينشد المريد المعنى الخفي بحدسه وكشفه الذاتي، يدرك أن القصص مثل المكيال، وأن المعنى كالحَبِّ الذي يحتويه، والعاقل مَن يأخذ حَبَّ المعنى ولا يتوقف عند المكيال. ويوضح ذلك قولُ جلال الدين الرومي:

لم أنظُمْ لك المثنوي لتحفظه أو تعيده، بل ابتغاء أن تضعه تحت قدميك لتستطيع الطيران.

فـالمثنوي هو سُلَّم للعروج نحو الحقيقة. وإذا كان الصوفية يستخدمون التمثيلات والصور فذلك لمساعدة الإنسان ذي القلب الهائم والعقل الضعيف على إدراك الحقيقة. فالحق، كما يقول الرومي،

وصف نفسه بـ”الظاهر” و”الباطن” [الحديد 3]. وقد جلَّى العالم بوصفه باطنًا وظاهرًا، بحيث نستطيع إدراك المظهر الداخلي للحق – سبحانه – بباطننا والمظهر الخارجي بظاهرنا.

تطهير النفس:

ولبلوغ ذلك يؤكد الصوفية أن تجلِّي الله للعالم لا تدركه إلا العين المطهَّرة. والعين المطهَّرة، المفتوحة، هي التي ترى أن الكون هو كتاب الحقيقة العليا، والقلب الذي صقلتْه المجاهدات وحده يمكن له أن يغدو المرآة الصقيلة التي تعكس الصفات الإلهية. والصفة المطلوبة في المرآة هي تشبُّعها بالإيمان. ولكي تعكس الصورة تمامًا، يجب أن يكون سطحُها صقيلاً جدًّا. يقول الرومي:

قلبي صافٍ كالسماء، وفي مرآة الماء ينعكس ضياءُ القمر.

ويشبه التأثير الذي تتركه الذنوب في القلب بالتراكم البطيء للصدأ على المعادن؛ أما المجاهدات فتشبه بفعلها الصقل. والقلب الطاهر، المصفَّى من حبِّ الدنيا ومباهجها، في مقدوره أن يتذكر الله – عزَّ وجلَّ –، مما يعطي الوجود بُعدًا آخر، ويعطي الحياة غايةً أساسيةً هي الحنين إلى الحالة الروحية الأولى وبلوغ المعرفة الحقيقية والكلِّية.

رابعًا: حضور التصوُّف

من الجليِّ أن التصوف، وإنْ كان مسلكًا ذاتيًّا لاكتمال مسيرة الروح وتطهيرها، فإن حضوره كان واسعًا في مجالات الفن والثقافة والحياة الاجتماعية. وفي الحديث: “الله جميل، يحب الجمال.” ويعلِّق ابن عربي على ذلك قائلاً:

إذا كان الله يحب جمال الصور فلأنها مرآة جماله مثلما هي مرآة الوجود.

ويضيف الرومي إن الجمال مقدس، وتأمُّله يجعل المرء يشارك في القداسة. وقد أشار الرومي كثيرًا إلى أهمية التأثير الروحي للجمال الذي يُلقي بالناظر في متاهات الحيرة والدهشة. وقدرة الفن على إيجاد المقدس تتمثل في الإعادة؛ والإنسان المبدع يعيد الخلق بمساعدة الشعائر. وكل صلاة تعني أن يكون الإنسان في تناغم مع كون مقدس، يصلِّي فيه الطائر عندما ينشر جناحيه والشجرة عندما تلقي ظلاًّ.

ومن المؤكد أن عددًا كبيرًا من الصوفية لم يكونوا مجرد نُسَّاك زهَّاد، بل شعراء يتغنون بالمحبة الإلهية؛ ومنهم: عمر بن الفارض، العطار، سعدي، حافظ، سنائي، الجامي، وغيرهم ممَّن وضعوا العديد من الدواوين الشعرية والكتب والرسائل. كما ألهم التصوف المبدعين في فنون الموسيقى والغناء. وكانت الطرق الصوفية جسرًا بين عقلانية المراتب الصوفية العالية وبين التدين الشعبي. وشعراء التصوف هم الذين نظموا أناشيد الحب المخلص والتضرع في اللهجات المختلفة للجماعات، مما غدا سبيلاً لتثقيف هذه الجماعات. ومن المفيد أن نشير إلى أن الطرق الصوفية أدَّت مهمةً كبيرةً في المجتمعات النقلية في العالم الإسلامي، كان الناس خلالها يعيشون في ظلال الزوايا، يستمعون إلى تلاوة القرآن وإلى أناشيد المتصوفة ويشاهدون رقصاتهم. وبذلك تؤدي الطرق الصوفية وظيفة تثقيفية واجتماعية، حيث لا فوارق طبقية بين أبناء الطريقة وأتباعها.

وفي النهاية، فإن للتصوف مسيرة طويلة وتاريخ طويل؛ ذلك أن انطلاقة التصوف تعود إلى القرون الإسلامية المبكرة. لكنه اتخذ طابعًا مؤسَّسيًّا في وقت متأخر، حيث لازم ذلك ظهور الأربطة والخانقاهات والزوايا التي انتشرت منذ القرن الثاني للهجرة، وصارت فيما بعد مدارس الطرق الصوفية، تتولَّى تقديم الطعام والمبيت، وتقوم على نظام يكون بين أعضاء الجماعة من جهة، وبين الشيخ والمريد من جهة ثانية. أما أشهر الطرق الصوفية، إلى جانب المولوية، فهي: السُّهْرَوَردية، الشاذلية، الكُبْروية، النقشبندية، الرفاعية، القادرية، الخلوتية.

كلمة أخيرة:

بقي أن نشير إلى أن هذا الكتاب، القيِّم بمادته وأفكاره، يُعَد من الدراسات الهامة التي يحتاجها القارئ، سواء كان هذا القارئ يهتم بالمعرفة الروحية في الإسلام، أم كان يتطلع إلى قراءة أدب إسلامي في نماذجه الرفيعة، أو كان ذا اهتمام بعلم النفس وقضايا التحليل النفسي. إنه كتاب غني بمعلوماته ورموزه وإشاراته، التي تمثل في جوهرها “رسالة لحقيقة متقدة قائمة على التجربة الشخصية” لجلال الدين الرومي، الرجل الذي كان من أعظم شعراء الصوفية في كلِّ الأزمان.